異なる角度の測定と描画

一つの直線をいくつかに等分割するのは簡単ですが、異なる角度の線が二つあり、これらが互いにどれくらいの割合か知りたいことがよくあります。

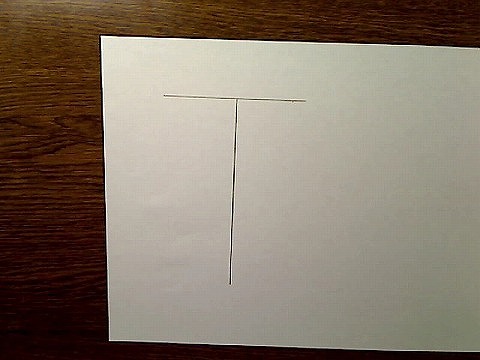

画像:

このような場合、横の線は縦の線の何倍でしょうか。

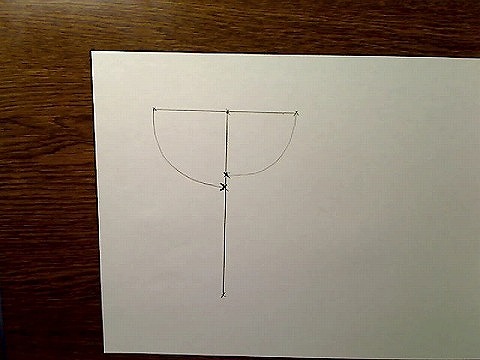

こういう線を測定する場合、たとえば片方の線を図のように、コンパスのように交差点を基準にして回転させたところを想像する方法があります。

画像:横の線を、交差点を中心に回転させて縦の線へくっつけた図、くっついている線を強調。

人間、同じ長さかどうかを見るのは得意なので、このように交差点を基準に回すことで同じ方向に向け、長さが測れます。

しかしこれはコンパスで行えば正確ですが、人間の目で見当をつけても案外不正確なものです。

こういった場合、自信がなければやはり定規などで測定しましょう。

特に長い線を見る場合、直感でやると間違えてしまい、後で大きく狂うことに気づいたりします。

作業工程が進んだ状態で重大な間違いに気づいても、もはや手遅れです。そのようなことはあってはなりません。

間違ってもいい長さの限度

線というのは間違ってもいい長さの限度があります。

そして直感で線を引いた場合は、線の長さによって、誤差がどれくらい出るかが決まってきます。

たとえば1〜2センチ程度の短い線を間違っても、誤差はたいていは1〜2ミリ程度で、1ミリ以下の長さの誤差が出ても全体の形状にはさほど影響しません。

しかしたとえば30センチの線を、定規なしで直感だけで紙面上で引く場合、長さの誤差は、下手すれば数センチ程度の誤差が出ます。

これだけ誤差が出ると、全体の形状だけとっても元の形状とは見る影もなくなります。

遠慮なく定規を使おう!

つまり、直感だけでやると長い線ほど間違えやすく、短い線は間違ってもさほど深刻な事態になりにくいのです。

なので長い線を引く場合、それが後で消すような下書きや目印であっても、必ず定規で引くようにしましょう。

逆に、あまり短い線まですべて測定して引く必要はありません。

短い線ほど、直感で等分割したりして位置を決めてもいいのです。